さて、人材育成5つの基本機能、残るは「ティーチング機能」と「コーチング機能」です。

このふたつは、人材の育成段階や場面によって「活用のウエイトを変えていく」ことが 有効な育成につながります。

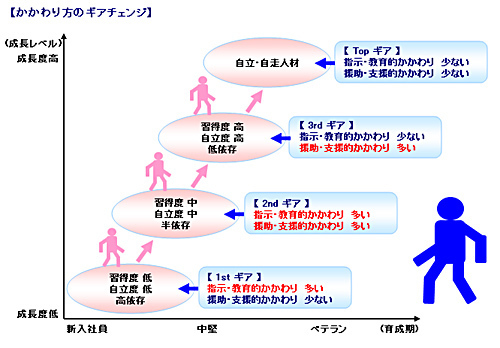

私は、これを育成段階に合わせ『かかわり方のギアチェンジ』をしましょう…と

ご案内していますが、この時に登場する『4つのギア』も含め、

ティーチング機能とコーチング機能は、一緒にご案内いたしましょう。

4.) ティーチング機能 と コーチング機能

「ティチング機能」は文字通り『Teach=教える』機能です。

育成するメンバーに「答えを教え」、「具体的なやり方を指示・命令」しながら

育成を進める機能です。

新人社員は当初、仕事に必要な知識も少なく、その具体的なやり方も、

進め方の手順も解らないことがほとんどです。

この時のかかわり方は、具体的な仕事の仕方を『指示』したり、その時に必要な知識を『教え』たりする…いわゆる「ティーチング機能」でかかわることが自ずと多くなるでしょう。

一方「コーチング機能」は、直接答えを教えたり具体的に指示するのでなく、『質問や傾聴や賛同・支持』等を通して、メンバーが自ら更に良いやり方や答えを導き出せるよう『支援・援助』する機能です。

ある程度スキルや知識を身につけたメンバーの中に既にある、 「答え」や「より良い仕事のやり方や手順」を『引き出す』かかわり方 と言っても良いでしょう。

「ティーチング機能」と「コーチング機能」は、メンバーの成長段階によって、

それぞれ有効な場面が異なります。

まだ何も解らない新人に、「どうしたら良いと思う?」とか「どうしたいですか?」という

かかわり方をしても、知識も基本も身につけていないのですから、なかなか上手くいきません。

逆に、知識やスキルの習得が進む中、いつまでも答えや具体的指示を与える「ティーチング機能」でかかわり続けていては、“依存”の状態が恒常化してしまい、「自分で考え」「自ら答えを導き出せる」ような自立・自走した人材にはなりにくくなってしまいます。

また、ある程度自信がつき、任せて欲しい、自分で決めたやり方でやってみたい…と感じ始めているのに、あれこれと細かく口出しされるのも、成長にとってブレーキになることが多いもの。

以前ご紹介した「モチベーション」の視点からも、自立・自走を始めた段階では、「メンバーの想いや立場を尊重」しながら、「自分で決めさせる」方が、“高い動機”や“当事者感・主役感”の中で仕事を進めてくれるのです。

このように「ティーチング機能」と「コーチング機能」は、どちらがより有効ということでなく、育成段階に応じて「活用のウエイト」を変えていくことが、よりよい人材育成につながります。

私は、これを『かかわり方には4つのギアがありまして…』と、

4つの視点での『かかわり方のギアチェンジ』をすることをお勧めしています。

1速

「指示や教える」ことが多く、「援助や支援」が少ない育成初期段階

2速

「指示や教える」ことも相変わらず多いが、「援助や支援」的なかかわりも多くなる段階

3速

「指示や教える」ことが少なくなり、「援助や支援」的なかかわりが多いままの段階

Topギア

「指示や教える」ことも、「援助や支援」的なかかわりも少なくなる自立・自走の段階

これら4つの段階があり、メンバーの成長段階に合わせて

『かかわり方のギアチェンジ』をしてゆくことを簡単に整理したものです。

これは、ちょうど自動車の運転で、1速でスピードが乗ってきたら2速へ。

そして、2速で更にスピードが乗ってきたら3速へギアを変える…そのほうが

スムーズに自動車が走る…という状況と似ています。

1速でいきなり100Km以上で走ろうとしても、なかなか上手くいきません。

1速には1速の適正な加速と速度。2速には2速の適正な加速と速度があるのです。

育成もこれと同じで、まず基本を教える、指示するという「ティーチング機能」主体で

かかわりながら育成し、基本を習得し成長してある段階になったら、

『かかわり方のギアチェンジ』です。

次は、「ティーチング機能」も「コーチング機能」もどちらも多く混在するかかわり方へ変え、

そして「ティーチング機能」、次に「コーチング機能」と、自立・自走人材に近づくにつれて

順に減らしてゆくわけです。

育成担当者として、一生懸命育成していって、『ある程度は成長してくれたのだが、

どうも伸び悩み始めた』という段階が現れている…そんな時は、

『かかわり方のギアチェンジ』をしないまま育成を進め、1速のままで高速道路を

走っているような状況になっていないか…一度チェックしてみては如何でしょうか。2011.01.12