これまでのコラムでは『健全な仕事感の共有』を間に挟みながら、『育成方針の明確化』、『OJTとOff-JT』、『G-PDCA』、そして、それらをしっかり連動させることが大切…とご紹介させていただきましたが、これらを進めようとする時、最後に行き当たるのが、では『誰がそれを推進するのか』です。

人が成長する場面には、『勝手に育つ』『自分で育つ』という一面も確かにあります。しかし、どんなに一流のプロ選手やオリンピック選手にも、必ずコーチや指導者がいます。『人は人によって成長する』と言いますが、人材の適確な成長には、プログラムや環境だけではなく、『人と人との適正なかかわり』が欠かせない要素なのです。

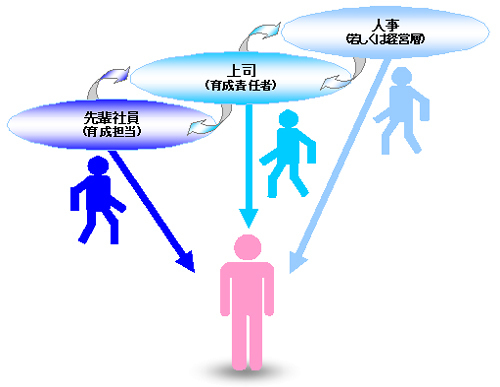

この時お勧めしているのが“育成担当者”“育成責任者”そして“人事(若しくは経営層)”と、二層・三層構造でかかわっていく、『育成階層の複線化』です。

ひとりの人材に対し、

(1)メンターにもなりつつ、日々直接指導育成をする“先輩社員”

(2)その“先輩社員”から日々報連相を受け、助言や支援をしながら、 ひとつ上位の目線で“育成責任者”としてかかわる直属の“上司”

(3)そして、その進捗を更にもうひとつ上の目線で全体管理をする“人事(若しくは経営層)”

と、複数のラインで関わろうというわけです。(多くの場合、“人事(若しくは経営層)”は、 育成プログラムや運営の設計者でもあります)

ここで、(1)の直接指導育成をする階層で、近年、特に新入社員育成で 多くの企業さまに導入されている変化があります。

新入社員が配属されると、その組織の組織長が新人育成も担っていた時代は、今や昔。 新入社員となる若年層の価値観が大きく変化…という時代の波に合わせ、一人ひとりの新人に入社2〜3年目の比較的社歴や年齢の近い先輩社員を“育成担当者”とする制度が広く浸透してきています。

『育成担当制度』、『メンティ・メンター制度』、『ブラザー・シスター制度』、『サポーター制度』、『チューター制度』等、企業さまによって様々な名称が付けられていますが、多くは今の時代の若年層をしっかりと育成する機能を果たしています。社歴や年齢が近いと、価値観も近いものがあります。そのため今の時代の若年層の育成に最も必要な「関係性の土台」も築きやすく、身近で、なんでも相談できる利点を活かした制度が多く見られます。

こういった制度で特に大切なこととして、以下のふたつがあげられます。

【1】“育成担当者”となる先輩社員には事前に、指導育成者としてのレクチャーをしておくこと

【2】日々の報連相、定期的な育成担当者同士のミーティング等、

ひとつ上の階層の“育成責任者”となる上司や“人事(若しくは経営層)”との

連携・サポート体制を固めること

【1】の事前にレクチャーすることでは、例えば…

・『大切にする考え方』、『具体的なプログラム』や『育成項目』のすり合わせ・指導、 メンターとなるための「関係性の土台」創りの大切さなどを伝える

・指導者・育成者としての基本の知識やスキル、スタンス、スピリッツ

・モチベーター、コーディネーター、ロールモデル、ティーチング、コーチング…育成基本機能

・ケーススタディとロールプレイング

・困ったときには…

等。企業さまによっては、まる一日かけて行うところもあるくらいの内容です。

【2】の連携・サポート体制については、

・上司は“育成責任者”として、“育成担当者”からの報連相を日々しっかり受けながら、 適切な助言、時には直接的な援助も行っていく

・“育成担当者”たちと“育成責任者”としての上司、そして“人事(若しくは経営層)”

という人材育成に関わる全階層の人たちを交えたミーティングを定期的に行い、

育成担当を支援する

等、それぞれの階層が、重要な役割を果たしていくことになります。

これらを通じて“育成担当者”となった先輩社員たちも見違えるように成長していくことが多いのも、この制度の嬉しい副産物。

『育成階層の複線化』は、新入社員だけでなく先輩社員や上司までをも

一緒に成長させてしまう、一石二鳥、一石三鳥の利点も持っているのです。 2010.11.11